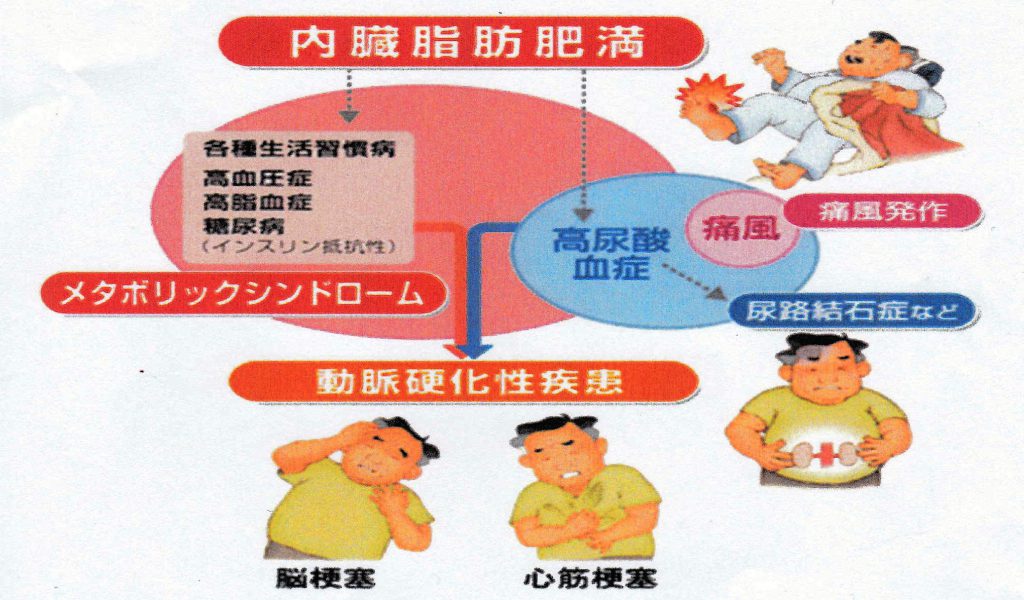

高尿酸血症の方の多くは、高カロリーでお肉中心の食生活を摂っている方が多く、メタボリックシンドロームを合併している方も多いのが現状。

臨床現場で高尿酸血症を指摘され「食生活を改善しましょう」と言われがちですが、何を食べていいのか、どう調理したらいいのかまでは知らない人が多いです。

そこで、今回は高尿酸血症・メタボリックシンドロームのどちらも改善が見込める「食生活の基本」をご紹介します。

食材選び、調理方法、組み合わせまで詳しく紹介するのでぜひ、日常にとり入れてみてください。

高尿酸血症の「食材の選び方」

高尿酸血症といわれたら、尿酸値を下げる効果が期待できる食材を選びましょう。

食材を選ぶ際に気を付けるべきポイントは3つです。

- カロリーの低い食品を活用して献立を組み立てる。ポイントは、脂は「切る」「拭く」で落とす!

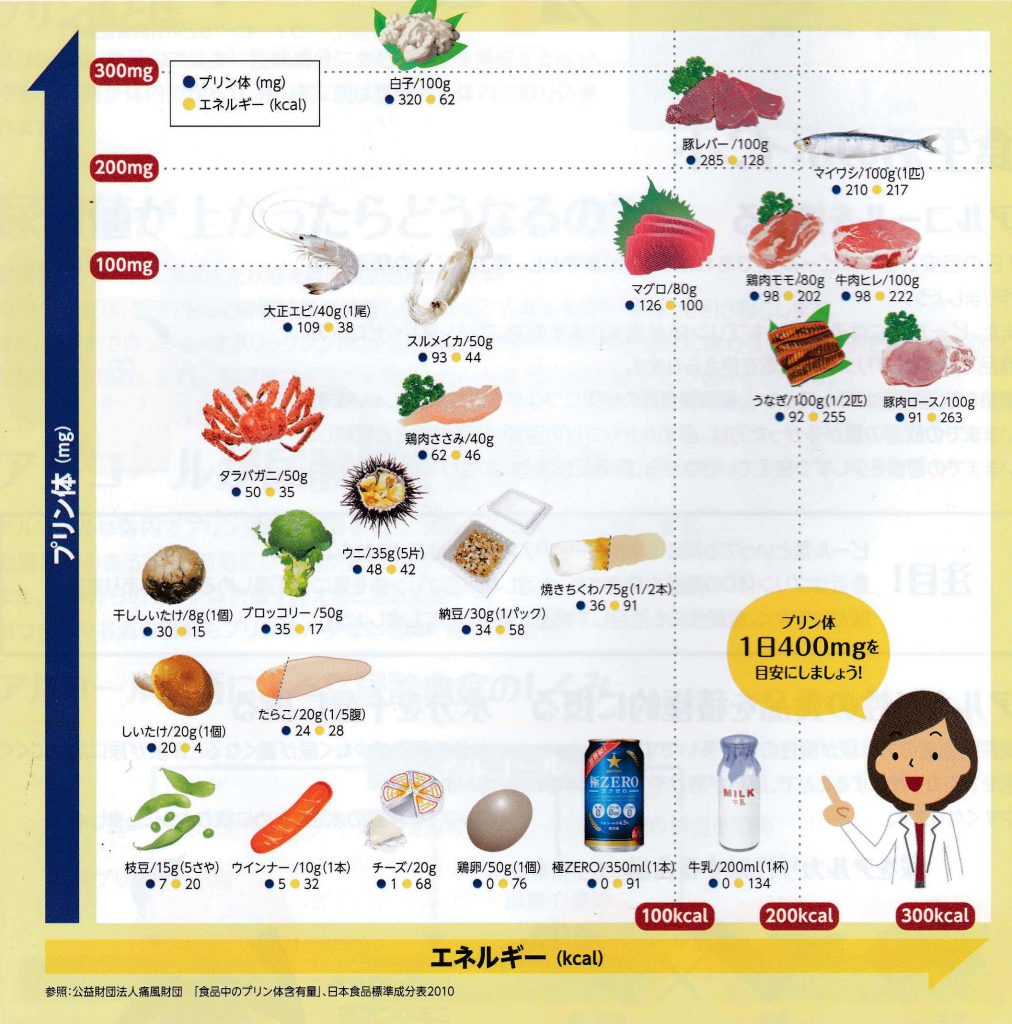

- プリン体のとりすぎに注意。プリン体は「茹で」て落とす!

- 野菜・海藻類・果物で、尿をアルカリ化する!

食材の脂は「切る」「拭く」で落とす!

食材は、カロリーの低い食品を活用して献立を組み立てることがポイントです。

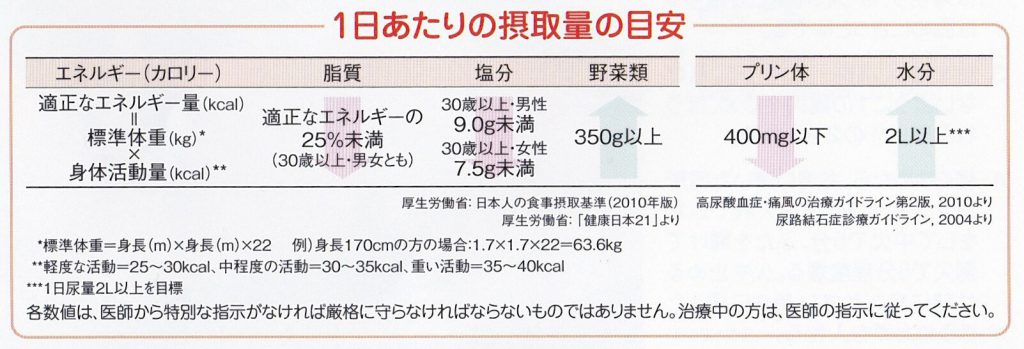

1日に摂取する適切なカロリーは、「標準体重×25〜30kca」と言われているため、目安として参考にしましょう。

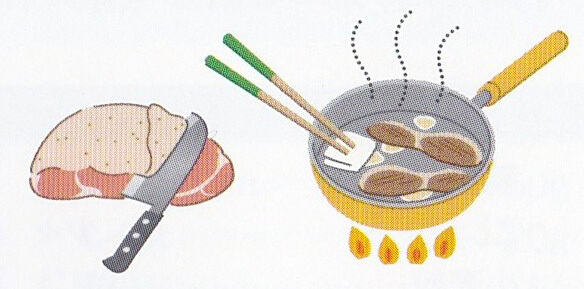

例えば、お肉は脂身が少なく、赤身が多いヒレ肉・モモ肉・ささみなどや、ときにエネルギーの低いこんにゃくや豆腐などを使うといった工夫をしてみましょう。ロース肉は脂身が多いため、控えましょう。

エネルギーの低い材料を使えば、かさ増しできますので満足感も得られやすくなります。

ただし、ヒレ肉やモモ肉、ささみにはプリン体が多く、またエネルギーが低い豆腐にもプリン体が含まれていますので、とりすぎに注意しましょう。

- こんにゃく、豆腐

- グレープフルーツ、リンゴ、オレンジ

- セロリ、レタスなど葉野菜

- お肉の中では:ヒレ肉、モモ肉、ささみ

- ロース肉

- 油、マーガリン、バター

- クルミ、マカダミアナッツ、ココナッツ

しかし、カロリーを抑えようとしても、ヒレ肉、モモ肉、ささみは100gあたりの単価が他のお肉よりも高くなりがちです。

脂身が少ないお肉を食べようとしても脂身がないお肉はなかなか売っていないため、肉の脂身や皮などは調理前に取り除くことをおすすめします。

また、焼いたときに出てくる脂は一度きちんと拭き取ることで、脂質・エネルギーの摂取を抑えることができます。

摂取カロリーを抑えるために、実践していきましょう。

プリン体は「茹で」て落とす!

プリン体を多く含む食品を食べる際のポイントは、「たまに」「少量を」食べることです。

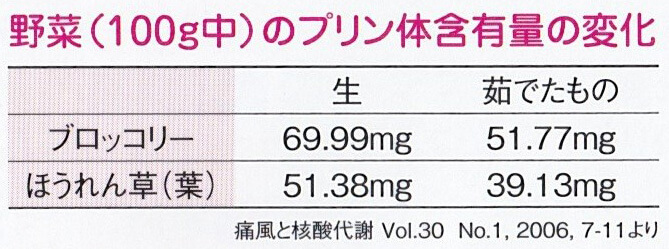

しかし、プリン体を多く含んでいない食材だけを選ぶのは困難です。そこで、「1度ゆでてから食べる」方法をおすすめします。

食品に含まれるプリン体は茹でることで約1/3を落とすことができるとされています。

ただし、茹でた湯には溶けだしたプリン体が含まれていますので、調理に使わないようにしてください。

※ここで表示しているカロリー、塩分、プリン体の数値はすべて生の状態で計算しています。プリン体量は、「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版,2010」および「藤森新:目で見る食品のプリン体含有量,栄養と料理,2003年9月号」を参考に計算しています。

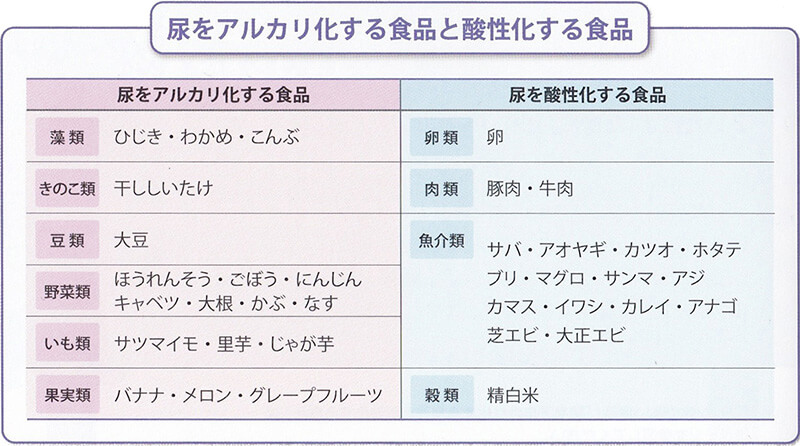

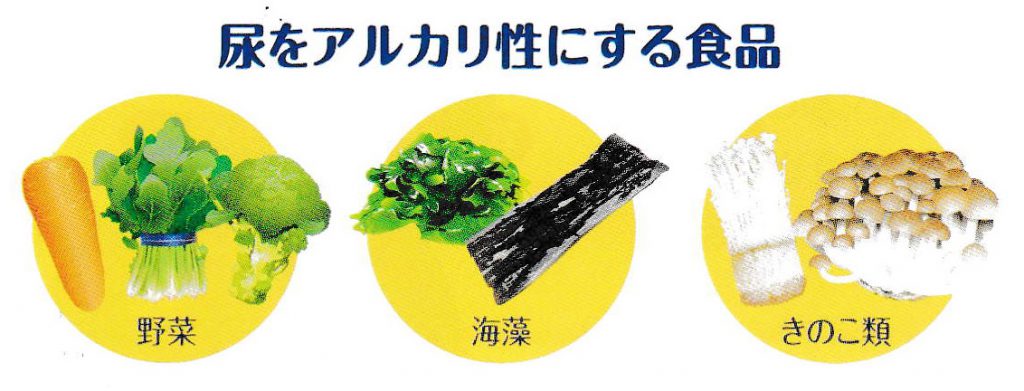

野菜・海藻類・果物で、尿をアルカリ化する!

高尿酸血症の方は、尿路結石症になるリスクが高いです。

高尿酸血症の方に多くみられる尿路結石症を防ぐためには、尿を酸性化する食品(肉・魚・卵など)や結石の成分になる「シュウ酸」を多く含む食品(ほうれん草、竹の子など)のとりすぎに注意します。

また、尿の酸性化を防ぐには、野菜・海藻・果物・牛乳などのアルカリ性食品を積極的にとるのも良いです。

調味料の使い方

調味料は必ず「計量」する!塩分・糖分・脂質のとりすぎを未然に防ぐ効果があります。調味料は必ず計量するクセをつけましょう。

目分量で料理を作ってしまうと、入れすぎてしまうことがよくあります。塩分や糖分、脂質のとりすぎなどを防ぐために、計量カップや計量スプーンを使用してください。

また、薄味でも風味を豊かにするためには、レモンなどの酸味やこげ味、辛味を上手に利用すると、食べる時の物足りなさも減らせるでしょう。

食事の組み合わせの秘訣

カロリーを気にすると、食事をどう組み合わせるべきかわからなくなってしまいますよね。

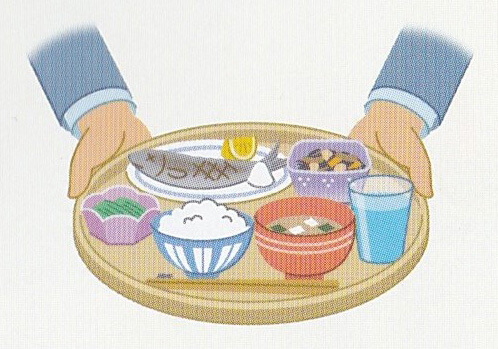

食事の組み合わせの秘訣は、献立全体は「定食」をイメージすることです。

毎回の食事は、定食のように、「主食+主菜+副菜(+副々菜+汁物)」を揃えるイメージで作るといいでしょう。

主菜で肉や魚を使ったら、副菜で野菜を補うといったように、献立全体でバランスをとるように組み合わせます。

※ここで表示しているカロリー、塩分、プリン体の数値はすべて生の状態で計算しています。プリン体量は、「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版,2010」および「藤森新:目で見る食品のプリン体含有量,栄養と料理,2003年9月号」を参考に計算しています。

品数を多く作ってしまうと、カロリーが気になると思いますが、カロリーは主食の量で調節できます。

献立全体のエネルギーが多すぎる場合には、ごはん(炭水化物)の量を減らすと、かんたんに調節することができます。

- 白飯 ふつうの茶碗に1杯(180g) 302kcal

- 白飯 ふつうの茶碗に軽く1杯(100g) 168kcal

働いている方は「昼食に注意」

お昼ご飯を外食にしている方、何かにつけて「今日は頑張ったから美味しいものが食べよう!」という習慣がついていませんか?

働いている方は外食になりがちな「昼食」に注意が必要です。

ラーメンやファーストフードなどは手頃で美味しいですが、高カロリーなうえに毎日続けば栄養のバランスも偏ってしまいます。

栄養バランスのよいお弁当を作って持参するのが望ましいですが、外食をする場合は、次の点に配慮して上手に利用しましょう。

お昼の「外食」で気をつけたいこと

主食、主菜、副菜、汁物のそろった「定食」を注文する

- メニューにエネルギーが書いてある場合は、適正なエネルギーのメニューを選ぶ

- 小さいサイズのものを選ぶ

- 1週間のうち、肉より魚を食べる回数を多くする

- 揚げ物はなるべく避ける

外食での食べ方

- 麺類のスープは全部飲まない

- 多いと思ったら残す

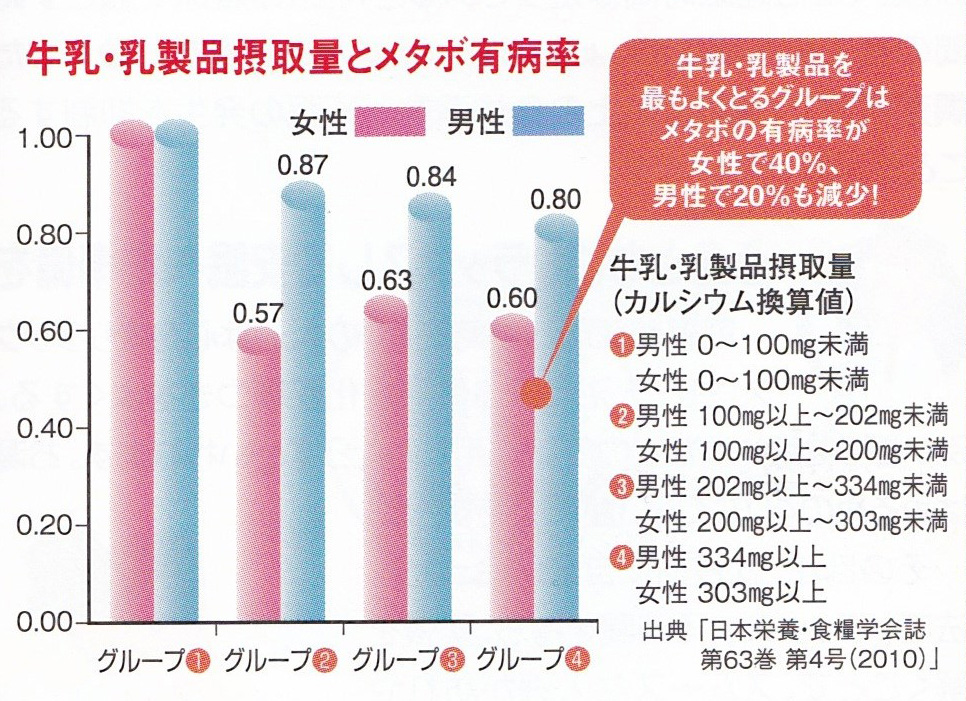

高尿酸血症と一緒にメタボリックシンドロームも改善できる理由

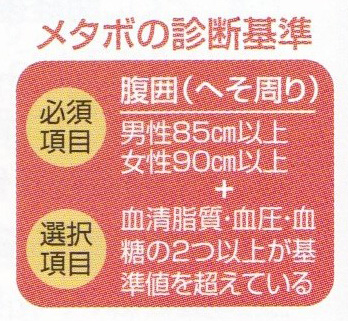

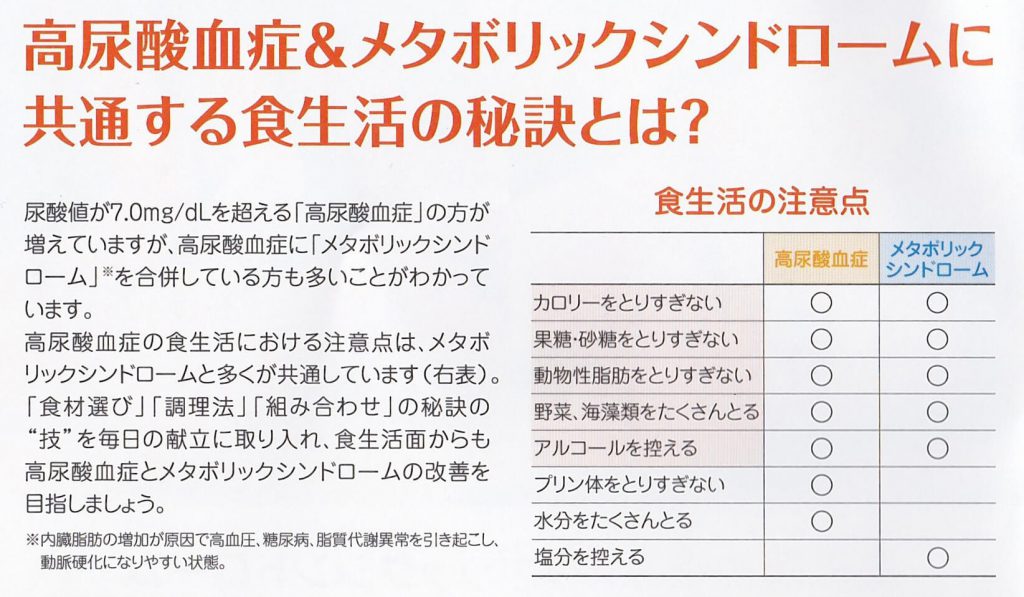

尿酸値が7.0mg/dlを超える「高尿酸血症」の方が増えていますが、高尿酸血症に「メタボリックシンドローム(※1)」を合併している方も多いことがわかっています。

高尿酸血症の食生活における注意点は、メタボリックシンドロームと多く共通しています。

つまり、「高尿酸血症を改善したい」と考えている方は、食生活を見直すだけで、一緒にメタボリックシンドロームも改善できる可能性が高いんです。

「食材選び」「調理法」「組み合わせ」の秘訣の“技”を毎日の献立に取り入れ、食生活面からも高尿酸血症とメタボリックシンドロームの改善を目指しましょう。

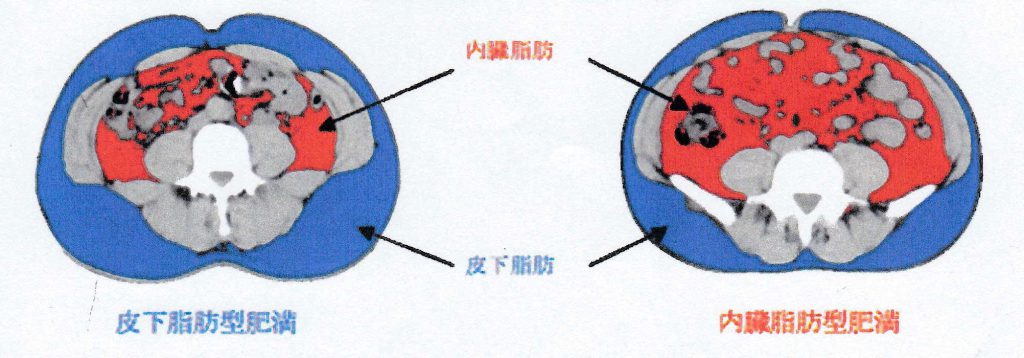

※1.内臓脂肪の増加が原因で高血圧、糖尿病、脂質代謝異常を引き起こし、動脈硬化になりやすい状態。

まとめ

高尿酸血症の方に、食生活の基本をご紹介しました。特に、高尿酸血症とメタボリックシンドロームが合併している方は、食生活を見直すだけでどちらも改善できてしまう可能性が高いです。

- カロリーが低く、プリン体が少ないアルカリ性の食材を使う

- 調味料は必ず「計量」して、塩分・糖分・脂質の摂りすぎを防止する。

- 食事の組み合わせは、定食のような「主食+主菜+副菜(+副々菜+汁物)」

ほんの少し、食生活に気を配ってみてください。

【監修者】神楽岡泌尿器科 院長「渋谷 秋彦」

札幌医科大学卒業後、大手病院勤務を経て2003年に「神楽岡泌尿器科」を開業。前立腺肥大の手術「HoLEP」を1,000例以上行った実績があり、日帰り手術を実現している国内有数の医師。出版「気持ちいいオシッコのすすめ」など

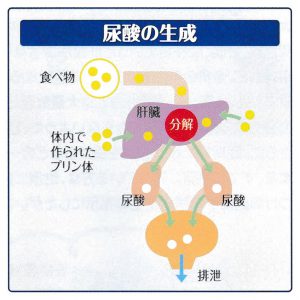

尿酸とは

尿酸とは

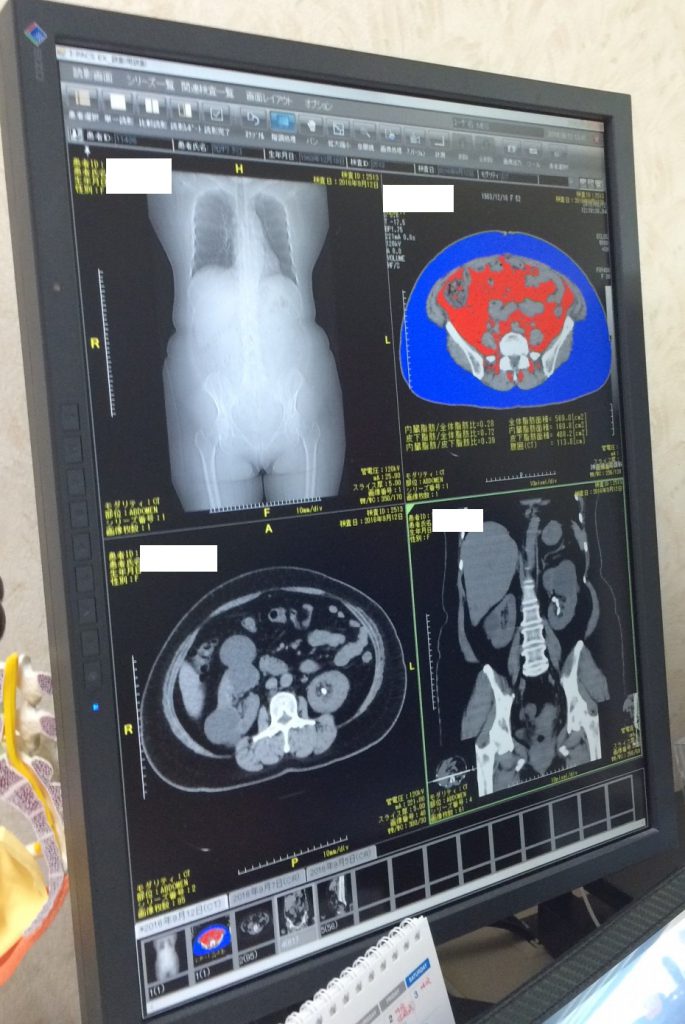

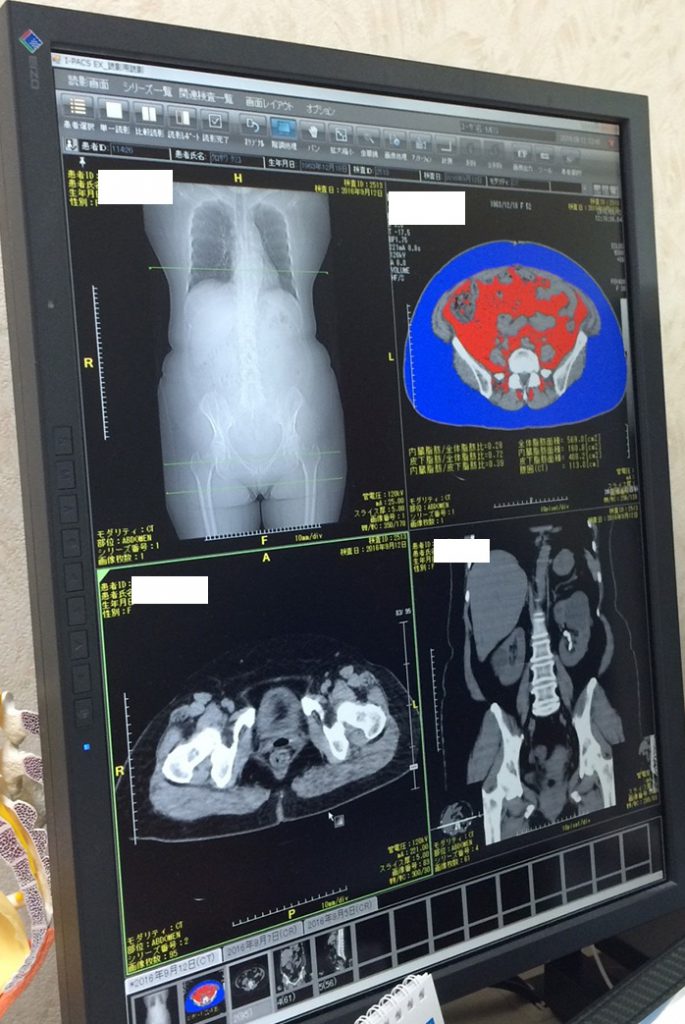

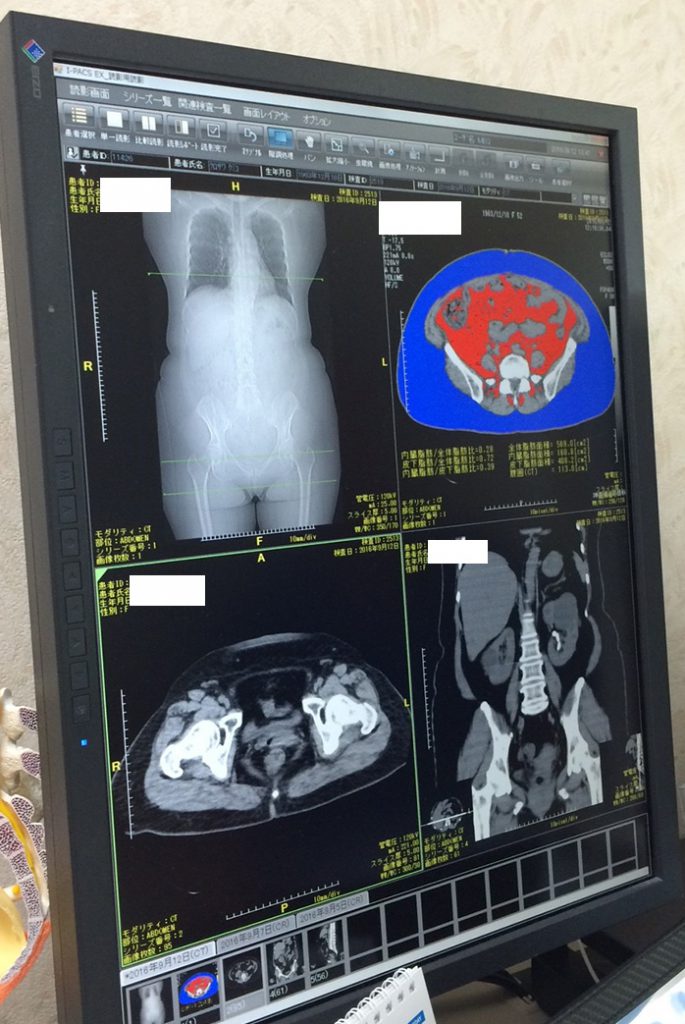

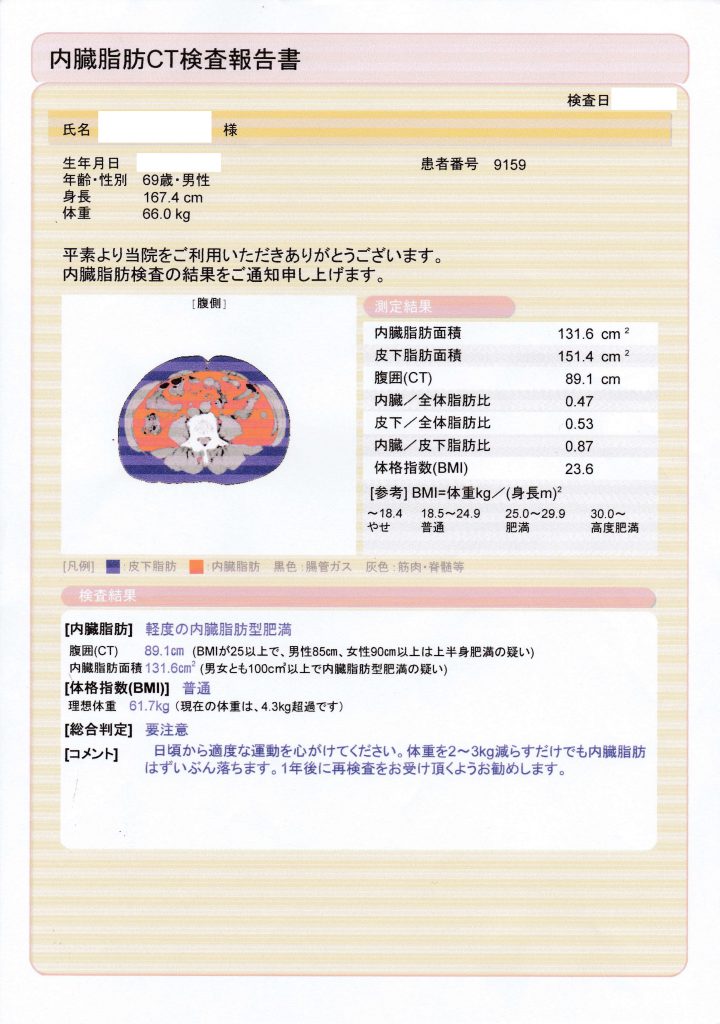

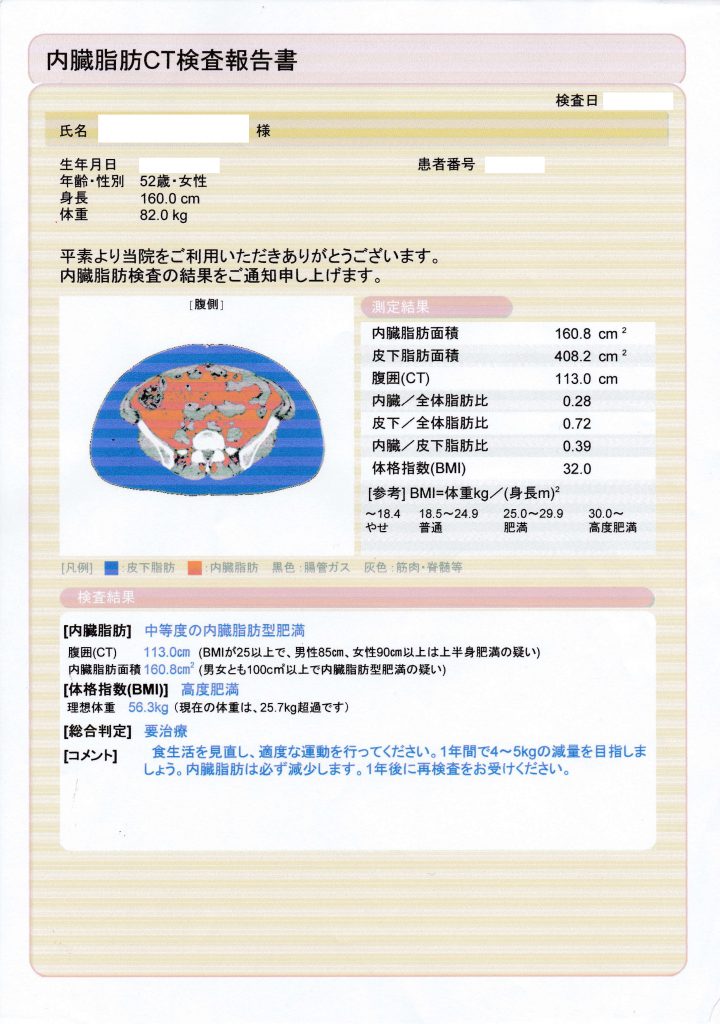

当院では、病気の早期発見や泌尿器科の疾患である結石の位置を詳細に特定できるよう、高性能なCTを導入しておりますので、メタボ健診(特定健康診査)にも対応しておりますし、結石の検査でCTを使用した際も合わせてメタボリック症候群の疑いがあるときは、解説・指導をしております。

当院では、病気の早期発見や泌尿器科の疾患である結石の位置を詳細に特定できるよう、高性能なCTを導入しておりますので、メタボ健診(特定健康診査)にも対応しておりますし、結石の検査でCTを使用した際も合わせてメタボリック症候群の疑いがあるときは、解説・指導をしております。